इटली के 50वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

भारत के प्रधानमंत्री ने 13 से 15 जून, 2024 तक इटली में आयोजित वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन समूह की 50वीं वर्षगाँठ पर आयोजित किया गया।

- लगातार तीसरे कार्यकाल के लिये पदभार ग्रहण करने के पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री की यह प्रथम विदेश यात्रा थी।

इटली में आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन:

- 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (Partnership for Global Infrastructure and Investment- PGII) की महत्त्वपूर्ण पहलों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया।

- इस पहल की शुरुआत अमेरिका और G7 सहयोगियों द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचा संबंधी कमियों को दूर करना है।

- यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बृहत् आधारभूत अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु “मूल्य-संचालित, उच्च प्रभाव और पारदर्शी” आधारभूत अवसंरचना साझेदारी है।

- इसके तहत, G7 विकासशील और मध्यम आय वाले देशों को आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएँ प्रदान करने के लिये वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित करेगा।

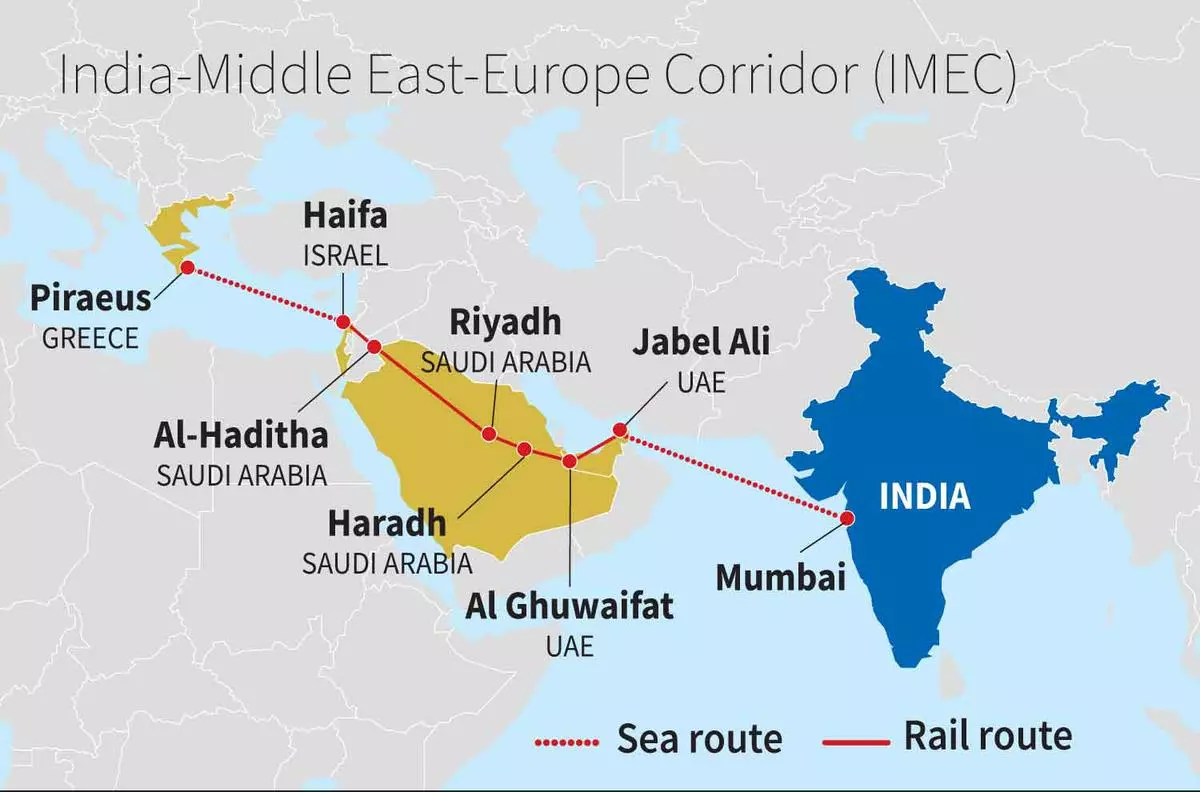

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) को समर्थन और प्रोत्साहन:

- G7 राष्ट्रों नें IMEC को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- IMEC का लक्ष्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले रेल, सड़क और समुद्री मार्ग सहित एक व्यापक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है।

- IMEC:

- सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- यह परियोजना PGII का हिस्सा है।

- प्रस्तावित IMEC में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे, अर्थात्:

- पूर्वी गलियारा (East Corridor): यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है,

- उत्तरी गलियारा (Northern Corridor): यह खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।

- IMEC गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे।

- भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्राँस और जर्मनी IMEC के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।

- आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन:

- G7 ने मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर तथा लूज़ोन कॉरिडोर एवं मिडल कॉरिडोर के लिये भी समर्थन व्यक्त किया।

- लोबिटो कॉरिडोर: यह अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और ज़ाम्बिया तक विस्तृत है।

- लूज़ोन कॉरिडोर: यह फिलीपींस के लूज़ोन द्वीप पर स्थित एक रणनीतिक आर्थिक और अवसंरचना गलियारा है। लूज़ोन फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।

- मिडल कॉरिडोर: इसे ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (TITR) के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स/रसद और परिवहन नेटवर्क है।

- यह मार्ग जिन क्षेत्रों से होकर गुज़रता है उनके बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक उत्तरी एवं दक्षिणी गलियारों के लिये विकल्प के रूप में कार्य करता है।

- ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव: यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन की रोकथाम करने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजना है।

- इसका उद्देश्य सहारा मरूस्थल को बढ़ने से रोकने, जैवविविधता में सुधार करने और स्थानीय समुदायों के लिये आर्थिक अवसरों की उपलब्धता में मदद हेतु अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व तक वृक्षों की एक शृंखला विकसित करना है।

- G7 ने मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर तथा लूज़ोन कॉरिडोर एवं मिडल कॉरिडोर के लिये भी समर्थन व्यक्त किया।

- AI गवर्नेंस की अंतरसंचालनीयता में वृद्धि करना:

- G-7 के नेता अधिक निश्चितता, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिये अपने AI गवर्नेंस दृष्टिकोणों के बीच अंतरसंचालनीयता में वृद्धि के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

- यह जोखिमों को इस तरह से प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो नवाचार का समर्थन करें और साथ ही स्वस्थ, समावेशी एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दें।

- यूक्रेन के लिये असाधारण राजस्व त्वरण (Extraordinary Revenue Acceleration- ERA) ऋण:

- G-7 द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

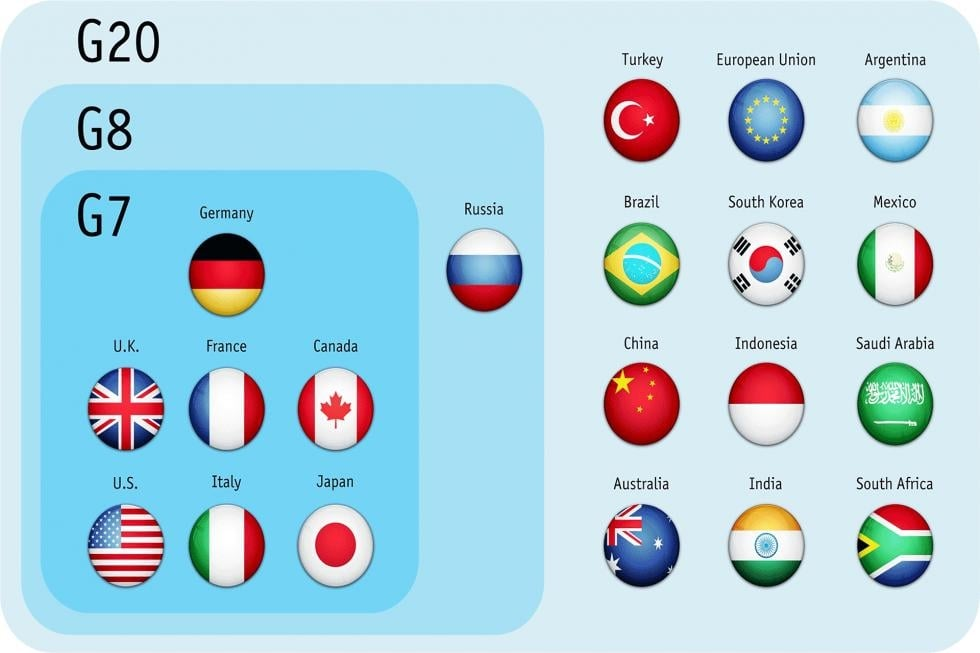

G-7 क्या है?

- परिचय:

- G-7 विश्व की सर्वाधिक विकसित तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, इस समूह में फ्राँस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा शामिल है।

- यूरोपीय संघ (EU), IMF, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है।

- इसके शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं तथा समूह के सदस्यों द्वारा बारी-बारी से इनका आयोजन किया जाता है।

- गठन:

- G-7 की उत्पत्ति वर्ष 1973 के तेल संकट और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट- जिसके कारण 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं को वर्ष 1975 में एक बैठक बुलाने के लिये बाध्य होना पड़ा, की पृष्ठभूमि में हुई।

- इसमें भाग लेने वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, पश्चिम जर्मनी, जापान तथा इटली थे।

- कनाडा, वर्ष 1976 में इसमें शामिल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप G7 का गठन हुआ।

- वर्ष 1997 में रूस के G-7 में शामिल होने के बाद इसे कई वर्षों तक ‘G-8’ के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया जिसके बाद इसका नाम बदलकर पुनः G-7 कर दिया गया।

- समूहों की प्रकृति:

- अनौपचारिक समूह: G-7 एक अनौपचारिक समूह है जो औपचारिक संधियों के दायरे से बाहर करता है और इसमें स्थायी नौकरशाही का अभाव है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र (अध्यक्षता करने वाला राष्ट्र) बारी-बारी से चर्चाओं का नेतृत्व करता है।

- सर्वसम्मति से निर्णय: कानूनी प्रवर्तन के अभाव के बावजूद, G-7 की शक्ति इसके सदस्यों के आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व से उत्पन्न होती है। यदि ये प्रमुख शक्तियाँ किसी कार्रवाई पर सहमत हो जाएँ तो वैश्विक मुद्दों को व्यापक तौर पर प्रभावित कर सकती है।

- सीमित वैधानिक शक्ति: G-7 प्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बना सकता, हालाँकि इसकी घोषणाएँ एवं समन्वित प्रयास अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही वैश्विक एजेंडे को भी आकार प्रदान के सकते हैं।

- उद्देश्य:

- संवाद को सुगम बनाना: G-7 सदस्य देशों के लिये महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक एवं स्पष्ट चर्चा करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है। इससे उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के साथ-साथ आम सहमति बनाने का अवसर प्राप्त होता है।

- सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना: इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों के लिये समन्वित राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ विकसित करना है। इसमें व्यापार समझौतों, सुरक्षा खतरों या जलवायु परिवर्तन पहलों जैसे मुद्दों पर सहयोगात्मक प्रयास शामिल हो सकते हैं।

- एजेंडा निर्धारित करना: G-7 की चर्चाएँ एवं घोषणाएँ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक संवाद की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों एवं प्राथमिकताओं को आकार देने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- महत्त्व:

- धन: वैश्विक निवल संपत्ति को 60% तक नियंत्रित करना।

- विकास: वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 46% भाग को संचालित करना।

- जनसंख्या: यह समूह विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट

- भारत, G-7 का सदस्य नहीं है। तथापि, भारत ने क्रमशः फ्राँस, यू.के. तथा जर्मनी द्वारा क्रमशः वर्ष 2019, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया।

G-7 में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- भारत का आर्थिक महत्त्व:

- 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (नॉमिनल) के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था G-7 के 4 सदस्य देशों – फ्राँस, इटली, यूके तथा कनाडा से बड़ी है।

- IMF के अनुसार, भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

- भारत में प्रचुर मात्रा में युवा और कुशल कार्यबल, इसकी बाज़ार क्षमता, कम विनिर्माण लागत तथा व्यवसाय हेतु अनुकूल परिवेश इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाते हैं।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का सामरिक महत्त्व:

- भारत, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में (विशेष रूप से हिंद महासागर में) पश्चिम के लिये एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है।

- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी और जापान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारियाँ तथा इटली के साथ तेज़ी से बढ़ते संबंध, उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बनाते हैं।

- यूरोपीय ऊर्जा संकट से निपटने में भारत की भूमिका:

- रूसी तेल (Russian Oil) को रियायती दरों पर प्राप्त करने तथा यूरोप को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करने की भारत की क्षमता ने उसे यूरोपीय ऊर्जा संकट से निपटने में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बना दिया है।

- यूक्रेन में युद्ध के कारण यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि यूरोप के देशों ने रूस से ऊर्जा आयात में कटौती कर दी है। भारत रूसी तेल के लिये पारगमन देश के रूप में काम कर रहा है। इस तेल को पुनः भारत में परिष्कृत किया जाता है और यूरोप को निर्यात किया जाता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव कम करने में मदद मिलती है।

- रूसी तेल (Russian Oil) को रियायती दरों पर प्राप्त करने तथा यूरोप को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करने की भारत की क्षमता ने उसे यूरोपीय ऊर्जा संकट से निपटने में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बना दिया है।

- रूस-यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता के लिये भारत की क्षमता:

- रूस और पश्चिमी देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध उसे यूक्रेन संघर्ष में संभावित मध्यस्थ के रूप में स्थापित करते हैं। अपने तटस्थ रुख का लाभ उठाकर भारत दोनों पक्षों के लिये एक मार्ग का सुझाव दे सकता है तथा युद्ध को समाप्त करने हेतु वार्तालाप और कूटनीति को को सुगम बना सकता है।

1973-74 का तेल संकट

- परिचय:

- यह तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि और आपूर्ति में कमी की अवधि को संदर्भित करता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी, क्योंकि तेल कई देशों के लिये ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत था।

- कारण:

- योम किप्पुर युद्ध (अक्टूबर 1973): मिस्र और सीरिया ने इज़रायल पर अचानक हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़रायली सेना को पुनः आपूर्ति करके हस्तक्षेप किया।

- ओपेक का राजनीतिक लाभ: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries -OPEC), जिसमें प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं, ने प्रतिक्रियास्वरूप तेल को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया।

- OPEC की कार्रवाई:

- तेल के व्यापार पर प्रतिबंध: OPEC, विशेषकर इसके अरब सदस्यों ने इज़रायल का समर्थन करने वाले देशों को किये जाने वाले तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश भी शामिल थे।

- उत्पादन में कटौती: ओपेक ने समग्र तेल उत्पादन में भी कटौती कर दी, जिससे आपूर्ति और भी कठिन हो गई।

- प्रभाव:

- आपूर्ति में कमी: प्रतिबंध और उत्पादन में कटौती के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कमी हो गई। कई देशों में गैस स्टेशनों पर लंबी लाइनें लग गईं और राशनिंग (अर्थ- दुर्लभ संसाधनों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन आदि के वितरण पर कृत्रिम नियंत्रण) आवश्यक हो गया।

- मूल्य वृद्धि: तेल की उपलब्धता कम होने से कीमतों में भारी वृद्धि (3 अमेरिकी डॉलर से 11 अमेरिकी डॉलर तक) हुई।

- आर्थिक मंदी: तेल की बढ़ती कीमतों का व्यापक असर हुआ। परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गईं। इससे कई देशों में मुद्रास्फीति तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला।

पश्चिम और चीन-रूस के बीच शक्ति संघर्ष को संतुलित करने में भारत के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- रक्षा निर्भरता: 60% से अधिक सैन्य उपकरणों के लिये भारत की रूस पर निर्भरता एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंध आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और भारत को अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने हेतु विवश कर सकते हैं।

- आर्थिक अंतर-निर्भरता: अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने से भारत पर संभावित रूप से दबाव बढ़ सकता है। इन प्रतिस्पर्द्धी संस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण होगा।

- भिन्न दृष्टिकोण: रूस और चीन का सामना कैसे किया जाए इस बारे में पश्चिमी देशों के बीच व्याप्त मतभेद भारत के लिये अनिश्चितता पैदा करते हैं। एक गुट के साथ बहुत अधिक निकटता से जुड़ना दूसरे गुट को अलग-थलग कर सकता है।

- घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल: पश्चिमी लोकतंत्रों में आंतरिक राजनीतिक विभाजन नीतिगत असंगतियों को जन्म दे सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक गणनाएँ और अधिक जटिल हो सकती हैं।

- सीमा विवाद: चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद, साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारत के लिये सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।

- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से भारत को ऐसे मुद्दों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिये मज़बूर होना पड़ सकता है जो संभवतः प्रत्यक्ष रूप से इसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल न हों।

निष्कर्ष:

G7 में भारत की भागीदारी आर्थिक, भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति और रणनीतिक महत्त्व से लेकर यूरोपीय ऊर्जा संकट में भूमिका के साथ संघर्ष की स्थिति में मध्यस्थता के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी निर्णायक है। जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था विकसित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भविष्य को आकार देने में भारत के साथ G7 का सहयोग भी आवश्यक होगा।।

- यह भी पढ़े………….

- भारतीय परम्परा से आए ज्ञान की विश्व को नितान्त आवश्यकता : सी.आर. मुकुंद

- यूपी स्पेशल-80@ भाजपा क्यों हारी, वोट घटने के क्या कारण है?

- नहर में पानी आने से खिले किसानों के चेहरे, अच्छी फसल होने की जगी उम्मीद