क्या फर्ज़ी समाचार फैलाने में डिजिटल मीडिया की भूमिका है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की हाल ही में प्रकाशित डिजिटल समाचार रिपोर्ट- 2023 ने दुनिया भर में ऑनलाइन समाचार उपभोग पैटर्न में महत्त्वपूर्ण बदलावों का खुलासा किया है।

- पत्रकारिता अध्ययन के लिये रॉयटर्स इंस्टीट्यूट वाद-विवाद, सहभागिता और अनुसंधान के माध्यम से दुनिया भर में पत्रकारिता के भविष्य की खोज के लिये समर्पित है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य:

- भारत में ऑनलाइन समाचार उपभोग के बदलते पैटर्न:

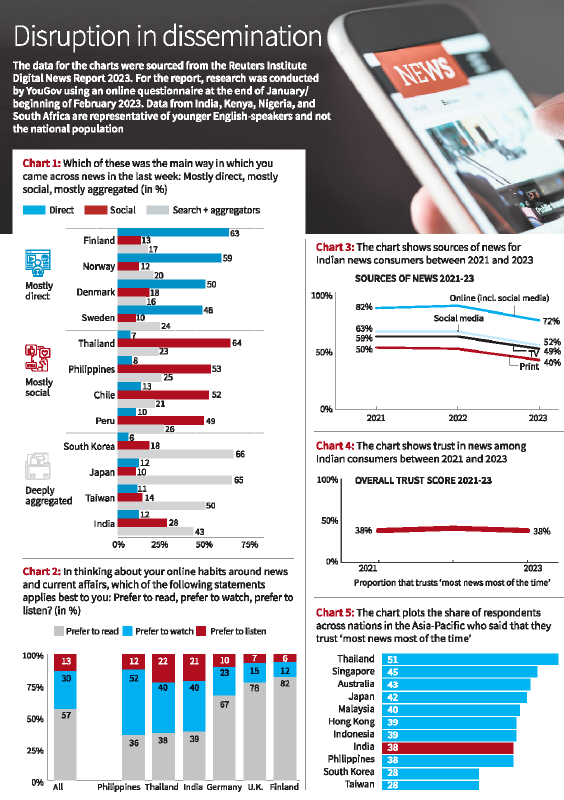

- भारतीय पारंपरिक समाचार वेबसाइटों से दूर जाकर ऑनलाइन समाचार के अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में तेज़ी से सर्च इंजन और मोबाइल समाचार एग्रीगेटर्स (43%) (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर उपकरण जो समाचार एकत्र करते हैं) की ओर रुख कर रहे हैं।

- केवल 12% लोग प्रत्यक्ष स्रोतों, अर्थात् समाचार पत्रों से समाचार पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि 28% समाचार पढ़ने के लिये सोशल मीडिया पसंद करते हैं।

- समाचार सामग्री को पढ़ने के बजाय देखना या सुनना पसंद करते हैं।

- भारतीय पारंपरिक समाचार वेबसाइटों से दूर जाकर ऑनलाइन समाचार के अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में तेज़ी से सर्च इंजन और मोबाइल समाचार एग्रीगेटर्स (43%) (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर उपकरण जो समाचार एकत्र करते हैं) की ओर रुख कर रहे हैं।

- ऑनलाइन समाचार सहभागिता में क्षेत्रीय विरोधाभास:

- स्कैंडिनेवियाई देश स्थापित समाचार ब्रांडों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखते हैं।

- एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका समाचारों के लिये सोशल मीडिया पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

- देशों में विभिन्न प्राथमिकताएँ:

- फिनलैंड और यूके (80%) में लोगों में पढ़ना प्रमुख है।

- भारत और थाईलैंड (40%) में लोग ऑनलाइन समाचार देखना पसंद करते हैं।

- 52% वीडियो समाचारों के पक्ष में फिलीपींस सबसे आगे है।

- समाचार उपभोग पर कोविड-19 का प्रभाव:

- भारत में समाचार पढ़ने और साझा करने दोनों में चिंताजनक गिरावट आ रही है। आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 और 2023 के बीच ऑनलाइन समाचार तक पहुँच में 12% अंकों की भारी गिरावट आई है।

- टेलीविज़न दर्शकों की संख्या में विशेषकर युवा और शहरी व्यक्तियों के बीच भी 10% की कमी आई है।

- समाचार सहभागिता में गिरावट को आंशिक रूप से अप्रैल 2022 में लॉकडाउन उपायों में ढील के बाद से कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव से जोड़ा जा सकता है।

- भारत में समाचार पढ़ने और साझा करने दोनों में चिंताजनक गिरावट आ रही है। आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 और 2023 के बीच ऑनलाइन समाचार तक पहुँच में 12% अंकों की भारी गिरावट आई है।

- समाचार पर विश्वास:

- भारत में समाचारों पर भरोसा वर्ष 2021 और 2023 के बीच 38% के स्तर पर निष्क्रिय रहा है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम रैंकिंग में से एक है।

- फिनलैंड (69%) और पुर्तगाल (58%) जैसे देशों में विश्वास का स्तर अधिक है।

- दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका (32%), अर्जेंटीना (30%), हंगरी (25%), और ग्रीस (19%) जैसे उच्च स्तर के राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले देशों में विश्वास का स्तर कम है।

समाचार उपभोग पैटर्न में बदलाव के कारण भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

- गलत सूचना और फेक न्यूज़:

- पारंपरिक समाचार स्रोतों से हटना और सर्च इंजन व सोशल मीडिया पर बढ़ती निर्भरता गलत सूचना तथा फेक न्यूज़ के प्रसार में योगदान कर सकती है। इससे सार्वजनिक भ्रम, गलत धारणाएँ और यहाँ तक कि सामाजिक अशांति भी उत्पन्न हो सकती है।

- पत्रकारिता की गुणवत्ता:

- पारंपरिक समाचार वेबसाइटों और समाचार पत्रों के प्रति कम प्राथमिकता पत्रकारिता की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

- स्वतंत्र और विश्वसनीय पत्रकारिता को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से जाँच रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण में गिरावट आ सकती है।

- पारंपरिक समाचार वेबसाइटों और समाचार पत्रों के प्रति कम प्राथमिकता पत्रकारिता की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

- लोकतंत्र और ध्रुवीकरण:

- समाचार स्रोत के रूप में सोशल मीडिया का प्रभाव राजनीतिक ध्रुवीकरण में योगदान कर सकता है। व्यक्ति पक्षपातपूर्ण सूचना के संपर्क में आ सकते हैं, जो अंततः लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

- मीडिया ट्रस्ट:

- सूचित नागरिकता के लिये मीडिया में विश्वास का पुनर्निर्माण आवश्यक है।

- समाचारों पर भारत का लगातार कम भरोसा स्वस्थ लोकतंत्र के लिये चिंताजनक है।

- सूचित नागरिकता के लिये मीडिया में विश्वास का पुनर्निर्माण आवश्यक है।

- यूथ डिस्कनेक्ट:

- यूथ के बीच टेलीविज़न दर्शकों की संख्या में गिरावट पारंपरिक समाचार माध्यमों के बीच अलगाव का संकेत देती है। विश्वसनीय समाचार स्रोतों के माध्यम से युवा पीढ़ी को शामिल करना और सूचित करना उनकी नागरिक शिक्षा के लिये आवश्यक है।

- एल्गोरिदम फीड (Algorithmic Feeds) पर निर्भरता:

- समाचारों के लिये सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर विश्वास करने का मतलब है कि व्यक्ति एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित सामग्री के संपर्क में आते हैं। इससे विविध दृष्टिकोणों एवं महत्त्वपूर्ण समाचारों का प्रदर्शन सीमित हो सकता है।

भारत में फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने की पहल

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 प्रस्ताव करता है कि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की तथ्य-परीक्षण इकाई द्वारा तथ्य-परीक्षण किये गए तथा इसमें भ्रामक या झूठे पाए गए कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना आवश्यक है।

- इस नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाना है।

- IT अधिनियम 2008:

- IT अधिनियम 2008 की धारा 66 A इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करती है।

- इसमें संचार सेवाओं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने वाले व्यक्तियों को दंडित करना शामिल है। इस अधिनियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से फर्ज़ी खबरें फैलाने वालों को दंडित करने के लिये किया जा सकता है।

- 1860 की भारतीय दंड संहिता:

- यह उन खबरों को नियंत्रित करता है जो दंगे का कारण बनती हैं तथा ऐसी सूचना जो मानहानि का कारण बनती हैं। इस अधिनियम का उपयोग हिंसा भड़काने वाली या किसी के चरित्र को बदनाम करने वाली फर्ज़ी खबरें फैलाने के लिये व्यक्तियों को ज़िम्मेदार ठहराने हेतु किया जा सकता है।

- संबंधित प्राधिकारी:

- भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India- PCI):

- यह प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- PCI प्रिंट मीडिया के लिये दिशा-निर्देश और आचार संहिता भी जारी करता है।

- PCI “सार्वजनिक रुचि के उच्च मानकों” को बनाए रखने एवं नागरिकों के बीच ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है।

- यह प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB):

- MIB निजी प्रसारकों को लाइसेंस और अनुमतियाँ देता है तथा उनकी सामग्री व प्रदर्शन की निगरानी करता है।

- समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA):

- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो निजी टेलीविज़न समाचार, समसामयिक मामलों तथा डिजिटल प्रसारकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

- NBSA का उद्देश्य समाचार प्रसारण के लिये उच्च मानक, नैतिकता तथा अभ्यास स्थापित करना है। NBSA प्रसारकों के विरुद्ध उनके प्रसारण की सामग्री से संबंधित शिकायतों पर भी विचार करता है और निर्णय लेता है।

- प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (BCCC):

- आपत्तिजनक टीवी सामग्री और फर्ज़ी खबरों के लिये टीवी प्रसारकों के खिलाफ शिकायतें स्वीकार की गईं।

- इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन (IBF):

- यह चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के खिलाफ शिकायतों पर भी गौर करता है।

- भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India- PCI):

- व्यक्तियों को समाचार स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने तथा गलत सूचना की पहचान करने में मदद के लिये स्कूलों एवं समुदायों में मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

- गलत जानकारी की पहचान करने और उसे सही करने के लिये तथ्य-जाँच संगठनों, सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

- भारत को ऑस्ट्रेलिया के समान कानून बनाने की संभावना तलाशनी चाहिये जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों को उनकी सामग्री का उपयोग करने के लिये स्थानीय मीडिया आउटलेट्स को भुगतान करने के लिये बाध्य करता है।

- यह संघर्षरत समाचार उद्योग को समर्थन देने तथा सामग्री निर्माताओं के लिये उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने और उन्हें प्रामाणिक एवं मूल जानकारी प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।

- यह भी पढ़े………..

- G20 Summit 2023: रात्रिभोज की मेजबानी करने भारत मंडपम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

- बिहार में भाजपा लोकसभा की सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल करेगी : मयूख

- रवीन्द्र कुमार गुप्ता डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित