UCC:समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ क्या है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के संबंध में सार्वजनिक मत और प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। UCC भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से ज्वलंत मुद्दा रहा है। UCC पर विधि आयोग का पूर्व में यह रुख रहा था कि यह न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। UCC एक प्रस्ताव है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के पर्सनल लॉ को सभी नागरिकों के लिये कानूनों के एक साझा समूह से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

- परिचय:

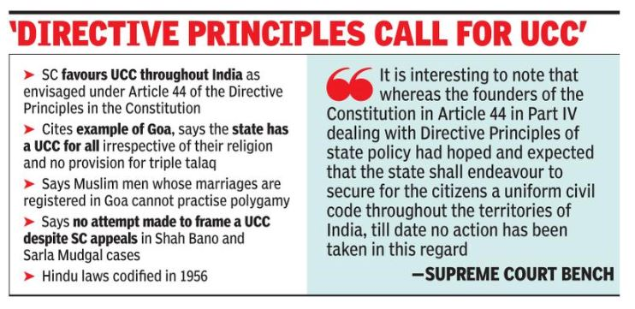

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।

- अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि ‘‘राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।’’

- ये निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

- UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिये खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।

- भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।

- शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।

- भारत में व्यक्तिगत कानून:

- वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं।

- व्यक्तिगत कानून धार्मिक पहचान के आधार पर निर्धारित होते हैं।

- संशोधित हिंदू पर्सनल लॉ में अभी भी कुछ पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं।

- अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब हिंदू और मुस्लिम विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत विवाह करते हैं, जहाँ हिंदू अब भी हिंदू पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं।

- वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और यहूदी भी अपने पर्सनल लॉ द्वारा शासित होते हैं।

UCC को लागू करने की राह की चुनौतियाँ

- विविध व्यक्तिगत कानून और पारंपरिक प्रथाएँ:

- भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है।

- प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीति-रिवाज हैं जो उनके नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं।

- ये कानून और प्रथाएँ विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं।

- ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एकरूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है।

- इसके अलावा, कई व्यक्तिगत कानून संहिताबद्ध या प्रलेखित नहीं हैं, बल्कि मौखिक या लिखित स्रोतों पर आधारित हैं जो प्रायः अस्पष्ट या विरोधाभासी होते हैं।

- भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है।

- धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों की ओर से प्रतिरोध:

- कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह UCC को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।

- उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी।

- वे यह तर्क भी देते हैं कि UCC अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। अनुच्छेद 25 ‘‘अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता’’ प्रदान करता है।

- राजनीतिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति का अभाव:

- UCC को लाने और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सर्वसम्मति की कमी है।

- ऐसी भी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि UCC समाज में सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों को भड़का सकती है।

- व्यावहारिक कठिनाइयाँ और जटिलताएँ:

- UCC को लागू करने के लिये भारत में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉज़ और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहिताबद्ध करने, उनके बीच सामंजस्य लाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी ।

- इसके लिये धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी।

- लोगों द्वारा UCC के अनुपालन और स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन एवं जागरूकता के एक सुदृढ़ तंत्र की भी आवश्यकता होगी।

UCC के लाभ

- राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता:

- समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी।

- इससे विभिन्न पर्सनल लॉज़ के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और पंथ-संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।

- यह सभी के लिये समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संपुष्ट करेगी।

- लैंगिक न्याय और समानता:

- समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज़ के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी।

- यह विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण आदि मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगी।

- यह महिलाओं को उन पितृसत्तात्मक और प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिये भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

- कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:

- समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज़ की जटिलताओं और विरोधाभासों को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाएगी।

- यह विभिन्न पर्सनल लॉज़ के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों और खामियों को दूर करके नागरिक और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगी।

- यह कानून को आम लोगों के लिये अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाएगी।

- पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार:

- समान नागरिक संहिता कुछ पर्सनल लॉज़ में प्रचलित पुरानी एवं प्रतिगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और इसमें सुधार करेगी।

- यह उन प्रथाओं को समाप्त कर देगी जो भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों और मूल्यों के विरुद्ध हैं, जैसे तीन तलाक़, बहुविवाह, बाल विवाह, आदि।

- यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगी।

UCC से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

- शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985):

- सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिये इद्दत अवधि की समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की।

- न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में मदद करेगी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिये इद्दत अवधि की समाप्ति के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की।

- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किये बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता।

- इस मामले में भी कहा गया कि UCC इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण और द्विविवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगी।

- शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):

- सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक़ की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा एवं समानता का उल्लंघन करार दिया।

- इसने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक़ को विनियमित करने के लिये एक कानून का निर्माण करना चाहिये।

आगे की राह

- एकता और एकरूपता:

- अनुशंसित समान नागरिक संहिता को भारत के बहुसंस्कृतिवाद (multiculturalism) को प्रतिबिंबित करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिये।

- एकता (Unity) एकरूपता (uniformity) से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

- भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को समायोजित करने के लिये एकीकरणवादी और नियंत्रित, दोनों तरह के बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणों की अनुमति देता है।

- अनुशंसित समान नागरिक संहिता को भारत के बहुसंस्कृतिवाद (multiculturalism) को प्रतिबिंबित करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिये।

- हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श:

- इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को विकसित करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये।

- इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहिता में विभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और इसे सभी नागरिकों द्वारा निष्पक्ष एवं वैध माना जाता है।

- संतुलन का निर्माण:

- विधि आयोग का लक्ष्य केवल उन प्रथाओं को समाप्त करना होना चाहिये जो संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करती हैं।

- सांस्कृतिक प्रथाओं को वास्तविक समानता और लैंगिक न्याय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिये।

- विधि आयोग को विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिक्रियाशील संस्कृतिवाद में योगदान करने से परहेज करने की आवश्यकता है।

- मुस्लिम उलेमाओं को भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी मुद्दों की पहचान करके और प्रगतिशील विचारों को अवसर देकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिये।

- संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:

- भारतीय संविधान सांस्कृतिक स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि करता है और सांस्कृतिक समायोजन का लक्ष्य रखता है।

- अनुच्छेद 29(1) सभी नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति का संरक्षण करता है।

- मुसलमानों को यह विचार करने की ज़रूरत है कि बहुविवाह और मनमाने ढंग से एकतरफा तलाक़ जैसी प्रथाएँ उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं।

- हमारा ध्यान एक ऐसी न्यायसंगत संहिता प्राप्त करने पर होना चाहिये जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे।

- यह भी पढ़े………….

- शशांक मनु ने दिल्ली मेट्रो की सभी स्टेशनों की यात्रा कर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड,कैसे?

- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कोहड़ा बाजार में दो माह से नहीं हो रहा पासबुक अपडेट

- क्या है अधिकमास, कब आता है, जानिए इसका पौराणिक आधार

- अमित मालवीय पर कर्नाटक में क्यों दर्ज हुई FIR?