कोयले पर भारत की निर्भरता और इसका प्रभाव क्या है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

नवीकरणीय ऊर्जा के उभरते परिदृश्य में पारंपरिक और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं के बीच टकराव स्पष्ट है।

- कोयला, एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला परंतु अत्यधिक प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत है, जिसे वैश्विक सतत् लक्ष्यों के लिये एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है।

- स्वच्छ विकल्पों को अपनाने के प्रयासों के बावजूद विश्व भर में सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के मार्ग में कोयला एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

ऊर्जा मिश्रण में कोयले की क्या भूमिका है?

- वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में कोयला:

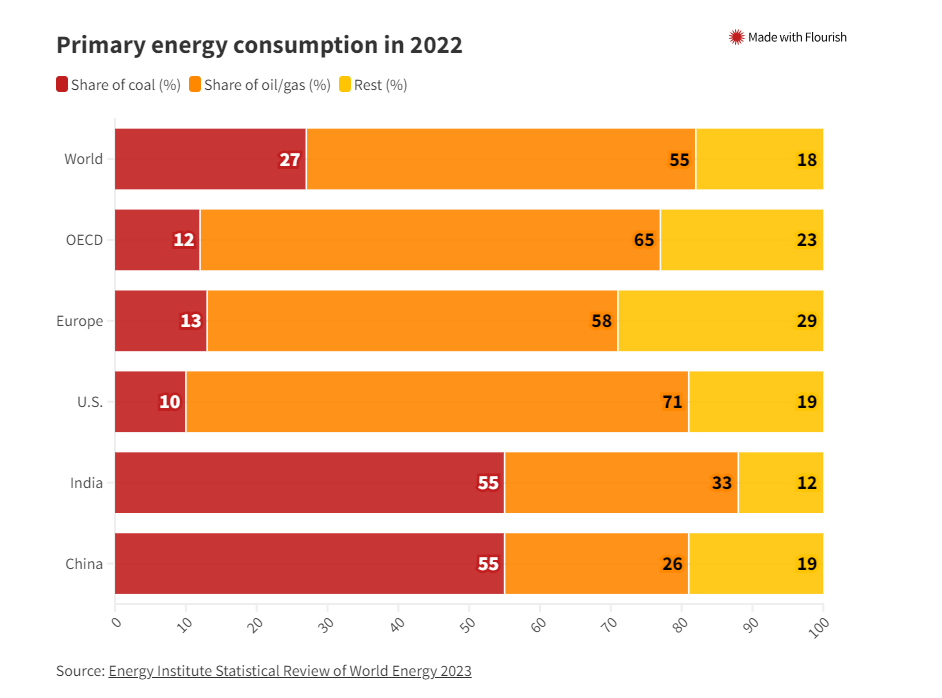

- वर्ष 2022 में विश्व की कुल ऊर्जा में तेल, कोयला तथा गैस का हिस्सा क्रमशः 30%, 27% एवं 23% था, जबकि सौर व पवन ऊर्जा स्रोतों ने कुल मिलाकर केवल 2.4% का योगदान दिया।

- वैश्विक बिजली उत्पादन में कोयला एक-तिहाई से अधिक की आपूर्ति करता है, भले ही यह सबसे अधिक कार्बन-सघन जीवाश्म ईंधन है।

- वर्ष 2022 में विश्व की कुल ऊर्जा में तेल, कोयला तथा गैस का हिस्सा क्रमशः 30%, 27% एवं 23% था, जबकि सौर व पवन ऊर्जा स्रोतों ने कुल मिलाकर केवल 2.4% का योगदान दिया।

- भारत के ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में कोयला:

- भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत का केवल 10.4% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है; वर्ष 2022 में कोयला तथा तेल-गैस की हिस्सेदारी क्रमशः 55.1% एवं 33.3% रही।

- वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र (TPP) ने भारत की 74.3% बिजली का उत्पादन किया तथा मांग को पूरा करने के लिये TPP द्वारा उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है।

- भारत में TPP द्वारा उपयोग किया जाने वाला 96% कोयला घरेलू खदानों से आता है जिसके परिणामस्वरूप भारत में बिजली काफी कम दाम में उपलब्ध है।

- भारत की राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनुमान है कि भारत में TPP क्षमता वित्त वर्ष 2023 के 212 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2032 तक 259-262 गीगावाट तक पहुँच जाएगी।

- भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक औसत का 37% है, जो मानव विकास सूचकांक के अनुरूप बढ़ती ऊर्जा मांग को उजागर करती है।

- वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ इसे संतुलित करने के लिये देश को विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने हेतु स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को लागू करना जारी रखना चाहिये।

- पीक तथा ऑफ-पीक मांगों को पूरा करने के लिये निरंतर एवं किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ताप विद्युत संयंत्र (TPP) का कुशल संचालन भारत के लिये आवश्यक है।

- 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तथा 2021 के अंत के बीच जीवाश्म ईंधन व उद्योग से भारत का संचयी उत्सर्जन कुल वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% है, जो यूरोप (31%), अमेरिका (24.3%) और चीन (14.4%) की तुलना में बहुत कम है।

कोयले के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव क्या हैं?

- कोयले की गुणवत्ता तथा परिवहन:

- प्रमुख कोयला-खनन देशों की तुलना में भारतीय कोयले में फ्लाई ऐश का स्तर अधिक होता है।

- अधिक राख के साथ कोयला जलाने से बॉयलर ट्यूबों का क्षरण और विफलता होती है, जिससे संयंत्र की उपयोगिता, दक्षता तथा प्रदर्शन प्रभावित होता है, जो उत्सर्जन में वृद्धि करता है।

- बिना धुले कच्चे कोयले को 500 किमी. से अधिक दूर स्थित विद्युत संयंत्रों तक ले जाने से परिवहन प्रणाली बाधित होती है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा पर्यावरण प्रदूषण होता है।

- सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन:

- असम और मेघालय के अलावा भारतीय कोयले में चीनी विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की तुलना में सल्फर की मात्रा कम होती है।

- भारत में इसके ऊँचे ढेर और अनुकूल मौसम की स्थिति सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को दूर-दूर तक फैलने में मदद करती है।

- संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, ऐतिहासिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन ने शीतलन प्रभाव उत्पन्न किया है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है।

- असम और मेघालय के अलावा भारतीय कोयले में चीनी विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की तुलना में सल्फर की मात्रा कम होती है।

- फ्लू गैस डिसल्फराइज़र (FGDs):

- मौजूदा विद्युत संयंत्रों के FGD के साथ रेट्रोफिटिंग से विशिष्ट कोयले की खपत बढ़ जाती है, ऊर्जा दक्षता कम हो जाती है और उच्च उत्सर्जन तीव्रता तथा अस्थायी संयंत्र बंद हो जाते हैं।

- फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) एक ऐसी प्रक्रिया है जो निकास गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) को हटा देती है।

- परिचालित विद्युत संयंत्रों को बंद करने में असमर्थता के कारण भारत में FGD की रेट्रोफिटिंग में देरी हुई है।

- मौजूदा विद्युत संयंत्रों के FGD के साथ रेट्रोफिटिंग से विशिष्ट कोयले की खपत बढ़ जाती है, ऊर्जा दक्षता कम हो जाती है और उच्च उत्सर्जन तीव्रता तथा अस्थायी संयंत्र बंद हो जाते हैं।

- रोज़गार एवं उद्योग:

- कोयला क्षेत्र विद्युत, इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे उद्योगों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लाखों व्यक्तियों को रोज़गार देता है।

- स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप रोज़गारों के संरक्षण और आर्थिक स्थिरता में असंतुलन हो सकता है।

- कोयला क्षेत्र विद्युत, इस्पात, सीमेंट और एल्युमीनियम जैसे उद्योगों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लाखों व्यक्तियों को रोज़गार देता है।

- ऊर्जा अभिगम और सामर्थ्य:

- कोयला विद्युत उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे बड़ी आबादी के लिये अभिगम और सामर्थ्य सुनिश्चित होती है।

- नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिये सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा अभिगम बनाए रखने पर विचार करना चाहिये।

- कोयला विद्युत उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे बड़ी आबादी के लिये अभिगम और सामर्थ्य सुनिश्चित होती है।

सतत् विकास पर कोयले के प्रभाव को कम करने की रणनीतियाँ क्या हैं?

- थर्मल पावर प्लांट (TPP) की दक्षता में वृद्धि:

- मौजूदा कोयला आधारित TPP की दक्षता बढ़ाने के लिये अनुसंधान और विकास में निवेश करना।

- उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट उत्सर्जन को कम करने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों और परिचालन सुधारों को लागू करना।

- स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:

- स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन के लिये संसाधन आवंटित कर प्रोत्साहित करना।

- उन प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना जो कार्बन उत्सर्जन को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करती हैं और समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करती हैं।

- स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन के लिये संसाधन आवंटित कर प्रोत्साहित करना।

- ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण:

- कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिये सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तैनाती में तेज़ी लाना।

- ऐसी नीतियाँ विकसित करना जो विविध ऊर्जा मिश्रण को प्रोत्साहित करे, जिससे स्वच्छ विकल्पों की ओर क्रमिक परिवर्तन सुनिश्चित हो सकेगा।

- कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिये सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तैनाती में तेज़ी लाना।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये वैश्विक सहयोग:

- बैटरी भंडारण के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों की एक स्थिर और विविध आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना।

- ग्रिड-स्केल बैटरी भंडारण के लिये आवश्यक अधिकांश महत्त्वपूर्ण सामग्रियों को शीर्ष तीन उत्पादकों, विशेष रूप से चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- चीन जैसे देशों पर आयात निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये राजनयिक राह तलाशना।

- बैटरियाँ वर्ष 2030 के बाद ही लागत-प्रभावी हो सकती हैं, जिससे अंतरिम रूप से अन्य रणनीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

- बैटरी भंडारण के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों की एक स्थिर और विविध आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना।

- परमाणु ऊर्जा विस्तार:

- कोयले के निम्न-कार्बन विकल्प के रूप में नाभिकीय ऊर्जा में निवेश हेतु समर्थन बढ़ाना।

- अधिक दक्षता और सुरक्षा के लिये छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों हेतु अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन।

- कोयले के निम्न-कार्बन विकल्प के रूप में नाभिकीय ऊर्जा में निवेश हेतु समर्थन बढ़ाना।

- पंपयुक्त भंडारण परियोजनाएँ एवं ग्रिड एकीकरण:

- सौर और पवन जैसे आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पावर ग्रिड में कुशलतापूर्वक एकीकृत करने के लिये पंपयुक्त भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

- परिवर्तनीय ऊर्जा इनपुट के बेहतर प्रबंधन के लिये स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

- धुले हुए कोयले का अधिदेश:

- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये खदानों से 500 किमी. से अधिक दूर स्थित TPP में धुले कोयले के उपयोग को अनिवार्य करने वाले नियम लागू करना।

- आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में कोयला-धुलाई शुल्क को एकीकृत करना।

- इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है।

- निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन:

- भारत में वर्तमान विद्युत संयंत्र क्षमता का लगभग 30% सुपरक्रिटिकल या अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर आधारित है।

- उन्नत अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक (AUSC) सुपरक्रिटिकल तकनीक की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 15% कम करती है।

- एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र (IGCC) विद्युत संयंत्रों की क्षमता 46-48% है और वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सकते हैं।

- वर्ष 2030 से पहले IGCC या AUSC प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिये परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

- NTPC को शून्य-कार्बन विद्युत उत्पादन के लिये छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों हेतु कुछ विद्युत संयंत्र स्थलों का पुन: उपयोग करने के लिये प्रोत्साहन।

- निम्न-कार्बन विकास भारत के लिये एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते में प्रस्तुत इसकी दीर्घकालिक कम-उत्सर्जन विकास रणनीति (‘Long-term Low-Emissions Development Strategy)’ में परिलक्षित होता है।

- मौजूदा TPP के लिये कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों का पता लगाने और उन्हें विकसित करने के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

- नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिये सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा अभिगम बनाए रखने पर विचार करना चाहिये।

- भारत में वर्तमान विद्युत संयंत्र क्षमता का लगभग 30% सुपरक्रिटिकल या अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर आधारित है।

- कण उत्सर्जन में कमी:

- विद्युत संयंत्र के प्रदूषकों के लिये ‘श्रेणीबद्ध प्राथमिकता’ दृष्टिकोण लागू करना, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर/कणिका पदार्थ में कमी को प्राथमिकता दी जाए।

- कणिका पदार्थ उत्सर्जन में 99.97% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लागत प्रभावी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर तैनात करना।

- यह भी पढ़े………………….

- सीवान के लाल डॉ. इरशाद अहमद हुए सम्मानित।

- प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की याद में स्टैचू ऑफ विज़्डम के निर्माण का लिया गया संकल्प

- विद्युत संयंत्र के प्रदूषकों के लिये ‘श्रेणीबद्ध प्राथमिकता’ दृष्टिकोण लागू करना, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर/कणिका पदार्थ में कमी को प्राथमिकता दी जाए।