मंदिर वास्तुकला की नागर शैली क्या है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो 200 वर्ष की पुरानी गाथा के पूरा होने का प्रतीक था जिसने भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला।

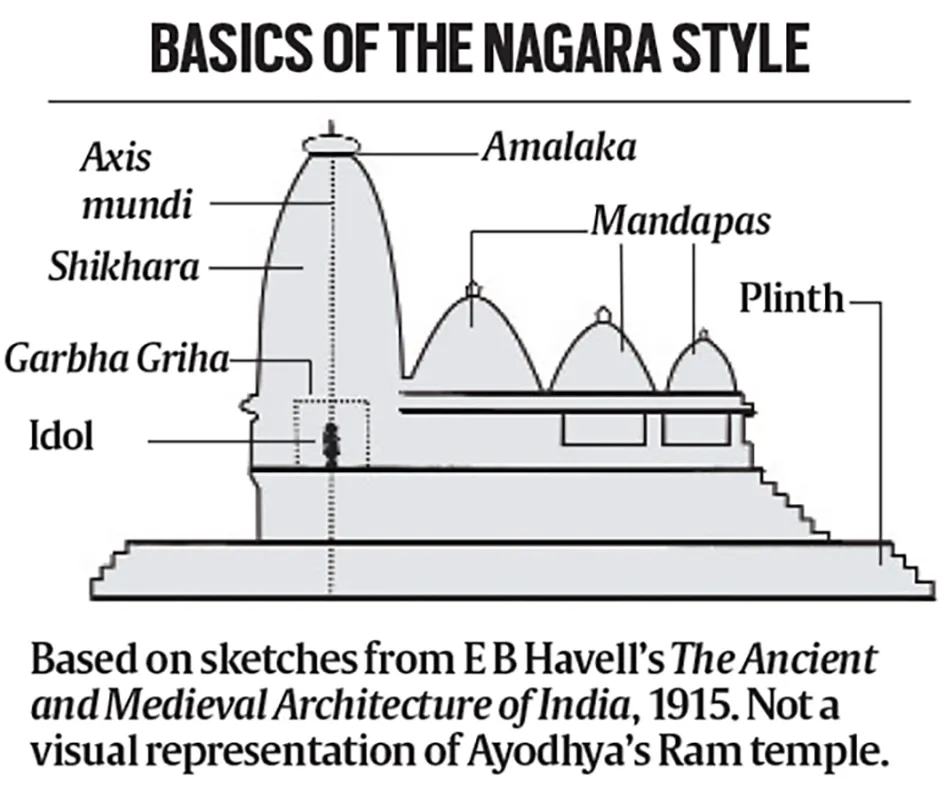

- राम मंदिर को मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में डिज़ाइन किया गया है।

- राम की कहानी एशिया में लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड से लेकर दक्षिण अमेरिका में गुयाना तथा अफ्रीका में मॉरीशस तक लोकप्रिय है, जिससे रामायण भारत के बाहर भी लोकप्रिय हो गई है।

राम जन्म भूमि आंदोलन की समय-सीमा क्या है?

- उत्पत्ति:

- वर्ष 1751 में शुरू हुआ जब मराठों ने अयोध्या, काशी और मथुरा पर नियंत्रण के लिये संकेत दिया, 19वीं शताब्दी में इस आंदोलन ने तब गति पकड़ी जब वर्ष 1822 के न्यायिक रिकॉर्ड में भगवान राम के जन्मस्थान पर एक मस्जिद का उल्लेख किया गया था।

- बाबरी मस्जिद के पास टकराव:

- वर्ष 1855 में बाबरी मस्जिद के पास हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक हिंसक झड़प के साथ तनाव और बढ़ गया, जिसके कारण हिंदुओं ने जन्मस्थान पर कब्ज़ा कर लिया।

- रामलला की मूर्ति की स्थापना:

- वर्ष 1949 में मस्जिद में राम लला की मूर्ति रखे जाने से एक भव्य मंदिर की मांग उठने लगी।

- कानूनी लड़ाई:

- 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर की ‘मुक्ति’ के लिये एक आंदोलन शुरू किया।

- कानूनी लड़ाई समाप्त हुई और वर्ष 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिये गए, जिससे हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति मिल गई।

- वर्ष 1986 के अगले वर्षों में ही महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, जिनमें वर्ष 1989 में शिलान्यास समारोह और वर्ष 1990 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शामिल थी, जिसके कारण व्यापक दंगे हुए।

- बाबरी मस्जिद का विध्वंस:

- 6 दिसंबर, 1992 को एक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण राजनीतिक परिणाम और कानूनी कार्यवाही हुई।

- वर्ष 1993 में संसद ने अयोध्या में निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम पारित किया, जिससे सरकार को विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल गई।

- वर्ष 2009 में लिब्रहान आयोग ने वर्ष 1992 की घटनाओं की पूर्व नियोजित प्रकृति पर प्रकाश डाला।

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला:

- वर्ष 2010 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने अपने अयोध्या शीर्षक मुकदमे के फैसले में भूमि को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया, जिसमें 2.77 एकड़ का दो-तिहाई हिस्सा, जिसमें जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है, उसे रामलला न्यास को दे दिया जाए और राम चबूतरा वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए।

- ज़मीन का एक-तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए।

- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- कानूनी कार्यवाही जारी रही और वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी विवादित ज़मीन राम मंदिर के लिये हिंदू याचिकाकर्त्ताओं को दे दी तथा मस्जिद हेतु कहीं और ज़मीन आवंटित कर दी।

- समापन:

- इस ऐतिहासिक यात्रा का समापन 5 अगस्त, 2020 को हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना करते हुए राम मंदिर का शिलान्यास किया।

- 22 जनवरी, 2024 को, अयोध्या में नागर शैली में निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो 200 वर्ष पुरानी गाथा के पूरा होने का प्रतीक था जिसने भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली क्या है?

- परिचय:

- पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत में गुप्त काल के अंत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदय हुआ।

- इसकी तुलना द्रविड़ शैली से की जाती है जिसकी उत्पत्ति भी उसी समय दक्षिणी भारत में हुई थी।

- ऊँचे शिखर द्वारा प्रतिष्ठित:

- नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊँचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भ गृह (देवता की प्रतिमा का विश्राम स्थल) मौजूद होता है जो मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है।

- गर्भ गृह के ऊपर शिखर (शाब्दिक रूप से ‘पर्वत शिखर’) होता है जो नागर शैली के मंदिरों का सबसे विशिष्ट पहलू है।

- शिखर, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, प्राकृतिक और ब्रह्माण्ड संबंधी व्यवस्था का मानव निर्मित चित्रण है जैसा कि हिंदू परंपरा में कल्पना की गई है।

- एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ तथा उसके समान धुरी पर एक अथवा अधिक मंडप (हॉल) भी शामिल होते हैं। इसकी दीवारों पर विस्तृत भित्ति चित्र तथा नक्काशी इसकी विशेषता है।

नोट: प्रारंभिक ग्रंथों में वर्णित बीस प्रकार के मंदिरों में से मेरु, मंदरा और कैलाश पहले तीन नाम हैं। ये तीनों पर्वत के नाम हैं जो विश्व धुरी को प्रदर्शित करते हैं।

नागर वास्तुकला के पाँच प्रकार:

- वल्लभी:

- यह विधा बैरल-छत वाली लकड़ी की संरचना की चिनाई के रूप में शुरू होती है या तो गलियारे के बिना या उनके साथ, जो अमूमन चैत्य हॉल (प्रार्थना कक्ष, जो आमतौर पर बौद्ध मठों से संबंधित होते हैं) में पाए जाते हैं। इसमें कई स्तंभ मौजूद होते हैं जो अमूमन स्लैब के माध्यम से निर्मित किये जाते थे।

- फमसाना:

- फमसाना में विशिष्ट प्रकार का शिखर होता है और साथ ही कई स्तंभों के समूह होते हैं जो कई स्लैब के माध्यम से निर्मित होते हैं। यह प्रारंभिक नागर शैली से संबंधित है तथा वल्लभी शैली में प्रगति को दर्शाता है।

- लैटिना या रेखा-प्रासाद:

- लैटिना एक शिखर है जो एक एकल, वर्गाकार स्तंभ होता है जिसकी चार भुजाएँ समान लंबाई की होती हैं। यह गुप्त काल में अस्तित्व में आया जिसमें सातवीं शताब्दी की शुरुआत तक दीवारों को अंदर की ओर वक्रित करने की विशिष्टता शामिल की गई। यह संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया। तीन शताब्दियों तक इसे नागर मंदिर वास्तुकला का शिखर माना जाता था।

- शेखरी:

- इसमें शेखरी प्रकार का एक शिखर होता है जिसमें एक मुख्य शिखर तथा किनारों एवं कोनों पर उप-शिखर शामिल हैं। ये उप-शिखर शिखर के अधिकांश भाग तक पहुँच सकते हैं तथा एक से अधिक आकार के हो सकते हैं।

- भूमिजा:

- भूमिजा शैली में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित लघु शिखर शामिल होते हैं, जो शिखर के समक्ष एक ग्रिड के रूप में कार्य करते हैं। वास्तविक शिखर अमूमन पिरामिड आकार का होता है, जिसमें लैटिना का वक्र कम प्रदर्शित होता है। दसवीं शताब्दी के बाद मिश्रित लैटिना से यह शैली उत्पन्न हुई।

श्री राम और रामायण भारत के बाहर कैसे लोकप्रिय हो गए हैं?

- व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक विनिमय:

- रामायण भूमि और समुद्र दोनों, व्यापार मार्गों से फैली। भारतीय व्यापारी, वाणिज्य के लिये यात्रा करते हुए, अपने साथ न केवल सामान बल्कि धार्मिक कहानियों सहित सांस्कृतिक तत्त्व भी ले जाते थे।

- भूमि मार्ग, जैसे कि पंजाब और कश्मीर के माध्यम से उत्तरी मार्ग और बंगाल के माध्यम से पूर्वी मार्ग, ने रामायण को चीन, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड तथा लाओस जैसे क्षेत्रों में प्रसारित करने की सुविधा प्रदान की।

- समुद्री मार्ग, विशेष रूप से गुजरात और दक्षिण भारत से दक्षिणी मार्ग, जावा, सुमात्रा तथा मलाया जैसे स्थानों में महाकाव्य के प्रसार का कारण बने।

- भारतीय समुदायों द्वारा सांस्कृतिक प्रसारण:

- भारतीय व्यापारियों ने, ब्राह्मण पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और साहसी लोगों के साथ, भारतीय संस्कृति, परंपराओं तथा दर्शन को दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- समय के साथ, कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करते हुए, रामायण कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई।

- स्थानीय संस्कृति में एकीकरण:

- रामायण विभिन्न तरीकों से स्थानीय संस्कृतियों के साथ एकीकृत हुई। उदाहरण के लिये, थाईलैंड में, अयुत्थ्या साम्राज्य को रामायण की अयोध्या पर आधारित माना जाता है।

- कंबोडिया में, अंगकोरवाट मंदिर परिसर, जो मूल रूप से विष्णु को समर्पित है, में रामायण के दृश्यों को चित्रित करने वाले भित्ति चित्र हैं।

- महाकाव्य का विकास:

- रामायण ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्वादों और विविधताओं को ग्रहण किया। उदाहरण के लिये, थाईलैंड में रामकियेन, तमिल महाकाव्य कंबन रामायण से प्रभावित होकर, थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य बन गया।

- विभिन्न देशों में विभिन्न रूपांतरणों में अद्वितीय तत्त्वों को शामिल किया गया, जैसे थाई रामकियेन में तमिल नामों वाले पात्रों का चित्रण।

- गिरमिटिया श्रम प्रवासन के माध्यम से प्रसार:

- 19वीं शताब्दी में, गिरमिटिया प्रवासन के परिणामस्वरूप रामायण का प्रसार फिजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम जैसे क्षेत्रों में हुआ।

- गिरमिटिया श्रमिक रामचरितमानस सहित अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को अपने साथ अपने स्थान पर ले गए।

- स्थायी विषयवस्तु और सार्वभौमिकता:

- रामायण ने अपनी मातृभूमि से दूर रहने वाले भारतीय समुदायों के लिये सांस्कृतिक पहचान और पुरानी यादों के स्रोत के रूप में कार्य किया। इसने उनकी जड़ों से जुड़ाव और विदेशी भूमि में अपनेपन की भावना प्रदान की।

- रामायण के विषय, जैसे– बुराई पर अच्छाई की विजय, धर्म की अवधारणा, वनवास एवं वापसी का वृत्तांत, सार्वभौमिक रूप से गूँजते हैं, जो महाकाव्य को विविध संस्कृतियों से संबंधित बनाते हैं।

- सतत् सांस्कृतिक प्रथाएँ:

- आज भी, रामायण कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सांस्कृतिक ताने-बाने का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इसे नाटकों, नृत्य नाटकों, कठपुतली प्रदर्शन और धार्मिक समारोहों सहित विभिन्न कला रूपों के माध्यम से जीवित रखा गया है।

- यह भी पढ़े………

- तीतिर स्तूप को मिला राष्ट्रीय पर्यटन का दर्जा : सभापति

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- बिल्डर के विरोध के बाद भी पंचशील ग्रीन्स 1 में मंदिर के लिये भूमि पूजन