भारत-रूस संबंध रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

भारत के विदेश मंत्री की हालिया मास्को यात्रा भारत-रूस संबंधों के ढाँचे में व्यापक रूप से महत्त्वपूर्ण है, जो दोनों देशों के बीच पहले से स्थापित विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी को और आगे ले जाती है। उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और द्विपक्षीय मामलों पर उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षित है।

भारत-रूस संबंध रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

- समय की कसौटी पर खरी उतरी भागीदारी:

- शीत युद्ध के समय से संबंध: शीत युद्ध (Cold War) के दौरान एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखी, जबकि भारत ने ‘विकासशील’ देशों के एक अंग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) के एक नेता के रूप में निकटता से सहयोग किया।

- वर्ष 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि (Indo-Soviet Friendship Treaty): भारत-पाक युद्ध (1971) की पृष्ठभूमि में रूस ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका और चीन तब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे।

- भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा (Declaration on the India-Russia Strategic Partnership): अक्टूबर 2000 में भारत-रूस संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तर के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र प्राप्त कर लिया।

- विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (Special and Privileged Strategic Partnership): दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक बढ़ाया गया।

- ऊर्जा सुरक्षा:

- रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है, जबकि भारत ने प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक संक्रमण शुरू किया है।

- भारत सक्रिय रूप से रूसी सुदूर-पूर्व (Russian Far East) से हाइड्रोकार्बन के आयात से संलग्न है।

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।

- रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) का निर्माण किया जा रहा है।

- रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है, जबकि भारत ने प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक संक्रमण शुरू किया है।

- आर्थिक अभिसरण:

- रूस भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

- दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करता हुए पहले ही 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

- दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

- भू-राजनीति को संतुलित करना:

- चीन की आक्रामकता का प्रति-संतुलन: पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की आक्रामकता ने भारत-चीन संबंधों को एक गतिरोध पर ला दिया है, लेकिन यह भी प्रकट हुआ है कि रूस चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है।

- बहुध्रुवीयता के पक्ष-समर्थक: रूस और भारत दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह उभरते रूस के लिये उपयुक्त है जो ‘महान शक्ति का दर्जा’ हासिल करने की आकांक्षा रखता है, जबकि यह उभरते भारत के लिये भी अनुकूल है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वैश्विक परिदृश्य में अपने क़द की वृद्धि की आकांक्षा रखता है।

- मॉस्को लंबे समय से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश पाने की भारत की इच्छा (जिसे बीजिंग की ओर से अवरुद्ध किया जाता रहा है) का समर्थन करता रहा है।

- दीर्घकालिक रक्षा संबंध:

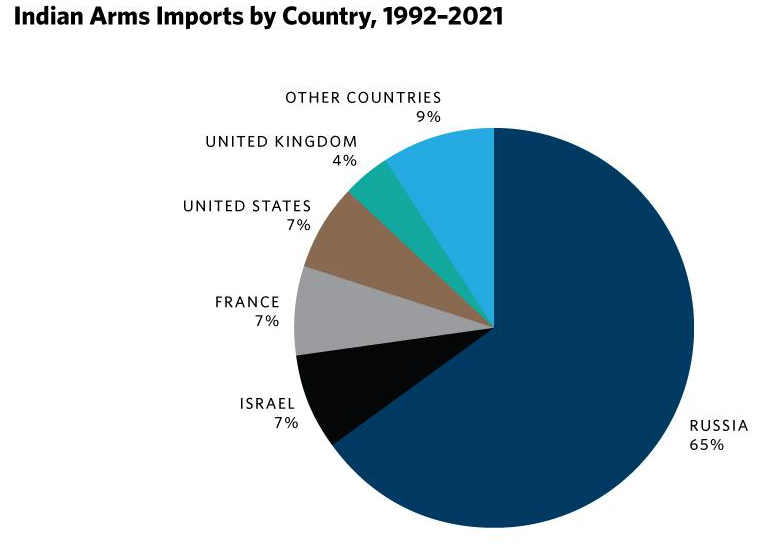

- यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते (Agreement on the Programme for Military Technical Cooperation) द्वारा निर्देशित है। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है।

- हालाँकि, ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा आयातित हथियारों में उसकी हिस्सेदारी 65% तक रही थी।

- भारत की थल सेना में T-72 एवं T-90 जैसे रूसी टैंकों और इसके ज़मीनी हमलावर विमान बेड़े में MiG-21, Su-30 और MiG-29 विमानों के विभिन्न वेरिएंट महत्त्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

- भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

- अक्टूबर 2018 में भारत ने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के लिये रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियाँ सोवियत डिज़ाइन की हैं।

- यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते (Agreement on the Programme for Military Technical Cooperation) द्वारा निर्देशित है। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है।

भारत-रूस संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- रूस के लिये रणनीतिक चौराहा:

- चीन के साथ रूस के घनिष्ठ संबंध:

- रूस के लिये, चीन के साथ उसकी लंबी सीमा-रेखा और पश्चिम के साथ प्रतिकूल संबंधों के कारण, दो मोर्चों पर टकराव से बचना एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्यता है।

- चूँकि रूस और चीन अपने सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं, संयुक्त आर्थिक पहलों में संलग्न हो रहे हैं तथा विभिन्न राजनयिक मोर्चों पर एकजुट हो रहे हैं, यह एक भू-राजनीतिक गतिशीलता का परिचय देता है जो भारत के पारंपरिक रणनीतिक विचार पहलुओं को प्रभावित कर सकता है।

- पाकिस्तान से बढ़ती निकटता:

- हाल के वर्षों में रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध में सुधार के प्रयास किये हैं। यह बढ़ते अमेरिका-भारत संबंधों की प्रतिक्रिया भी हो सकती है।

- चीन के साथ रूस के घनिष्ठ संबंध:

- भारत के लिये कूटनीतिक दुविधा:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा संलग्नता:

- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी चार मूलभूत समझौते (foundational agreements) संपन्न कर लिये हैं। भारत ने अमेरिका से पिछले दो दशकों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार भी खरीदे हैं

- भारत का महान शक्ति समीकरण एक ओर अमेरिका के साथ ‘व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी’ तो दूसरी ओर रूस के साथ ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त भागीदारी’ के बीच चयन करने की दुविधा उत्पन्न करता है।

- यूक्रेन संकट:

- रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की प्रतिक्रिया में उस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि रूस के कृत्यों को व्यापक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवमानना के रूप में देखा गया है।

- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से परहेज करने और मॉस्को के साथ ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग का निरंतर विस्तार करने के लिये भारत को पश्चिम में उल्लेखनीय आलोचना का सामना करना पड़ा।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा संलग्नता:

- घटती आर्थिक संलग्नता:

- रक्षा आयात में गिरावट: अपने रक्षा आयात में विविधता लाने की इच्छा के कारण रूस से भारत के ऑर्डर में धीरे-धीरे गिरावट आई है और अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ रूस के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है।

- बदतर पोस्ट-सेल सेवाएँ: रूस द्वारा प्रदत्त बिक्री बाद की सेवाओं और रखरखाव को लेकर भारत में असंतोष पाया जाता है।

आगे की राह:

- रक्षा गतिशीलता को संतुलित करना:

- रक्षा सहयोग बढ़ाना: रक्षा सहयोग के आधुनिकीकरण और विविधता लाने पर ध्यान देने के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी जारी रखी जाए।

- संयुक्त सैन्य उत्पादन: दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे अन्य देशों को रूसी मूल के उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात के लिये उत्पादन आधार के रूप में भारत का उपयोग करने में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन के लिये एक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया है।

- आर्थिक संलग्नता को सुगम बनाना:

- आर्थिक संबंधों का विविधिकरण: दोनों देशों को अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाने और इनका विस्तार करने पर ध्यान देना चाहिये। इसमें सहयोग के लिये नए क्षेत्रों की खोज करना, व्यापार की मात्रा बढ़ाना और निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- व्यापार सुविधा: दोनों देशों को व्यापार बाधाओं को कम करने और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये। दोनों देशों के व्यवसायों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये अनुकूल वातावरण बनाकर आर्थिक सहयोग बेहतर बनाना चाहिये।

- रुपया-रूबल तंत्र: द्विपक्षीय व्यापार को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने के लिये दोनों पक्षों को रुपया-रूबल तंत्र (Rupee-Ruble Mechanism) का सहारा लेने की आवश्यकता है।

- वैश्विक गतिशीलता को संतुलित करना:

- बहुपक्षीय संलग्नता: BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय किया जाए। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करें, साझा मूल्यों एवं सिद्धांतों की वकालत करें और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिये मिलकर कार्य करें।

- संस्थागत तंत्र: नियमित संवाद और सहयोग के लिये संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जाए। इसमें मौजूदा समझौतों की प्रभावशीलता को बढ़ाना और सरकारी अधिकारियों से लेकर व्यापारिक नेताओं तक विभिन्न स्तरों पर संलग्नता के लिये नए मंच का निर्माण करना शामिल है।

- तकनीकी सहयोग स्थापित करना:

- नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष अन्वेषण, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। संयुक्त अनुसंधान और विकास पहलों से दोनों देशों के लिये लाभकारी तकनीकी प्रगति प्राप्त हो सकती है।

- ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश करें, जिसमें तेल एवं गैस अन्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और ऊर्जा अवसंरचना के विकास में संयुक्त उद्यम स्थापित करना शामिल है। ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना पारस्परिक रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

- सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना:

- योग और सांस्कृतिक कूटनीति: सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिये रूस में योग (Yoga) की लोकप्रियता का लाभ उठाएँ। एक-दूसरे की संस्कृतियों के बारे में समझ को गहरा करने के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषा शिक्षा और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाए।

- सार्वजनिक कूटनीति: दोनों देशों के नागरिकों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने के लिये सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों में संलग्न हुआ जाए। सकारात्मक आख्यानों को बढ़ावा देने के लिये मीडिया, सामाजिक मंचों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग किया जाए।

वैश्विक बदलावों के बीच भारत-रूस संबंध प्रत्यास्थी बना रहा है जो भरोसे और साझा हितों पर आधारित है। इन गतिशीलताओं के बीच प्रत्यास्थता का संपोषण, खुला संचार और वैश्विक शांति के लिये साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना आने वाले वर्षों में भारत-रूस संबंधों की सफलता को निर्धारित करेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने उपयुक्त ही कहा है कि “भू-राजनीति और रणनीतिक अभिसरण भारत-रूस संबंधों को सदैव सकारात्मक पथ पर बनाए रखेगा।”

- यह भी पढ़े……….

- अयोध्या पैदल जाने वालों का भगवानपुर में हुआ स्वागत

- प्रखंड प्रमुख मनोज सिंह ने रघुनाथपुर वासियों को दी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं