क्या आज भी प्रासंगिक हैं डॉ.भीमराव अम्बेडकर के विचार?

निसंदेह उनका योगदान अस्मरणीय है।

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को जन्मे भीमराव आम्बेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की चौदहवीं संतान थे। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे। इसके कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने अपने मूल गांव अंबाडवे के नाम पर उनका उपनाम अंबावडेकर लिखवाया, जो आगे चलकर आम्बेडकर हो गया। पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा में चला गया। उनकी मां की मृत्यु के पश्चात उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बंबई में जाकर बस गए। यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1906 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह नौ वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया। वर्ष 1908 में उन्होंने बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने बॉम्बे के एल्फिनस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें गायकवाड़ के राजा सहयाजी से 25 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति मिलने लगी थी।

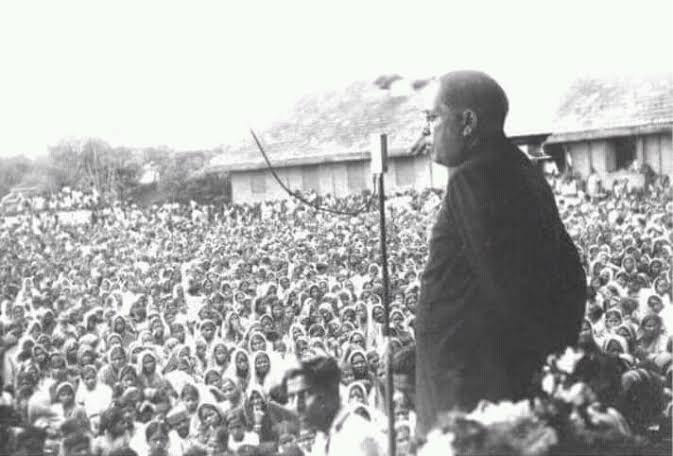

भीमराव आम्बेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। इस भेदभाव और निरादर ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने अस्पृश्यता के समूल नाश के लिए कार्य करने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने देशभर में घूम-घूम कर दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया।

उन्होंने वर्ष 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। अगले वर्ष 1937 के केन्द्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दल को ऑल इंडिया शिड्यूल कास्ट पार्टी में परिवर्तित कर दिया। वह वर्ष 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, किन्तु उन्हें असफलता मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

भीमराव आम्बेडकर समानता पर विशेष बल देते थे। वह कहते थे- “अगर देश की अलग-अलग जातियां एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी, तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म-शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें, जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है अपितु इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है।

राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है, वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म-शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।“ वह कहते थे- “मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाये।“ वर्ष 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी पर उन्होंने बौद्ध व उनके धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।

उन्होंने वर्ष 1955 में भारतीय बौध्या महासभा की स्थापना की। उन्होंने 14 अक्टूबर, 1956 को एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके पांच लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके कुछ समय पश्चात 6 दिसम्बर, 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार किया गया। वर्ष 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें भी लिखीं।

उन्होंने अंग्रेजी में ‘वेटिंग फॉर वीजा’ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। वह लिखते हैं- ” यह घटना भी आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ में एक गांव की अछूत विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल ‘यंग इंडिया’ में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर, 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव से बताया कि कैसे उसकी पत्नी की जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू चिकित्सक के ठीक से उपचार नहीं करने के कारण मत्यु हो गई। पत्र के अनुसार इस महीने की पांच तिथि को मेरा बच्चा हुआ था और सात तिथि को मेरी पत्नी बीमार हो गई। उसकी नब्ज धीमी हो गई और छाती फूलने लगी। उसको श्वास लेने में कष्ट होने लगा और पसलियों में तेज दर्द होने लगा।

मैं एक चिकित्सक को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और न ही वह बच्चे को देखने के लिए तैयार हुआ। तब मैं वहां से नगर सेठ और गारिसाय दरबार गया और उनसे मदद की भीख मांगी। नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं चिकित्सक को दो रुपये दे दूंगा। तब जाकर चिकित्सक आया, परन्तु उसने इस शर्त पर रोगी को देखा कि वह हरिजन बस्ती के बाहर रोगी को देखेगा। मैं अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब चिकित्सक ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे दिया और मैंने अपनी पत्नी को। फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। यह लगभग रात के आठ बजे की बात है।

बत्ती की प्रकाश में थर्मामीटर को देखते हुए चिकित्सक ने कहा कि रोगी को निमोनिया हो गया है। उसके पश्चात चिकित्सक चला गया और दवाइयां भेजीं। मैं हाट से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और रोगी को लगाया। पश्चात में चिकित्सक ने रोगी को देखने से इंकार कर दिया, जबकि मैंने उसको दो रुपये दिए थे। रोग घातक था। अब केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकता था। मेरे जीवन की लौ बुझ गई। आज दोपहर दो बजे उसकी मत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षक का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से चिकित्सक का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अछूत शिक्षक ने बदले की कार्यवाही के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही हैं। उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित होने के पश्चात भी चिकित्सक ने गंभीर रोगग्रस्त महिला को स्वयं थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही महिला की मृत्यु हुई। उसके मन में बिलकुल भी उथल-पुथल नहीं हुई कि वह जिस कार्य से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम हैं।”

वह अस्पृश्यता के विरुद्ध और सामाजिक समता और सामाजिक समरसता के लिए देश में जन जागृति अभियान चलाना चाहते है। इसके लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम था, परंतु समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए धन की आवश्यकता थी। उनके शब्दों में- “यह निराशाजनक है कि इस कार्य के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समाचार पत्र नहीं है। पूरे भारत में प्रतिदिन हमारे लोग अधिनायकवादी लोगों के बेहरहमी और भेदभाव का शिकार होते हैं लेकिन इन सारी बातों को कोई अखबार जगह नहीं देते हैं। एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत तमाम तरीकों से सामाजिक–राजनीतिक मसलों पर हमारे विचारों को रोकने में शामिल हैं।

उन्होंने 31 जनवरी, 1920 को कोल्हापुर में ‘मूकनायक’ नाम से मराठी में पाक्षिक समाचार पत्र आरंभ किया। यह समाचार पत्र समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज था। इसलिए इसका नाम मूकनायक’ रखा गया अर्थात मूक लोगों का नायक। उन्होंने इसके बारह संस्करणों का संपादन किया। इसमें संपादकीय टिप्पणियों के अतिरिक्त उनके 40 लेख प्रकाशित हुए। आर्थिक संकट के कारण अप्रैल 1923 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस समाचार पत्र के प्रकाशन में शाहूजी महाराज ने भी आर्थिक सहयोग दिया.

नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि “दलितों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आम्बेडकर के रूप में ओजस्वी विद्वान नेता प्राप्त हो गया है।” मूकनायक के बंद होने के कुछ वर्ष पश्चात उन्होंने 3 अप्रैल, 1927 को ‘बहिष्कृत भारत’ के नाम से नई पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन 15 नवंबर, 1929 तक निरंतर होता रहा। इसके पश्चात यह पत्रिका भी बंद हो गई। उन्होंने 29 जून, 1928 समता का प्रकाशन प्रारंभ किया.

इसके पश्चात 24 नवंबर, 1930 में जनता और 1940 में आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार और 4 फरवरी, 1956 को प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया। भारत के अतिरक्त विदेशों में भी डॉ. भीमराव आम्बेडकर के लेख प्रकाशित होते थे, जिनमें लंदन का ‘द टाइम्स’, ऑस्ट्रेलिया का ‘डेली मर्करी’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘न्यूयॉर्क एम्सटर्डम न्यूज’, ‘बाल्टीमोर अफ्रो-अमरीकन’, ‘द नॉरफॉक जर्नल’ आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के अश्वेतों द्वारा चलाए जाने वाले कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी आम्बेडकर के विचार प्रकाशित होते थे।

उनका संपूर्ण जीवन शोषितों एवं वंचितों के लिए समर्पित रहा है। वह बहिष्कृत समाज की मुक्ति के साथ नये राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करते रहे।

- यह भी पढ़े…..

- सतुआन मनाने की परंपरा, पूजा विधि और महत्व.

- सतुआन के पावन पर्व प आखर परिवार के ओर से सभ केहू के बधाई आ शुभकामना ।

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर पत्रकारिता के पुरोधा थे,कैसे?

- क्या बाबा साहेब ने इस्लाम धर्म का भी गहरा अध्ययन किया था?

- हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है-डॉ.भीमराव अम्बेडकर