क्या चीन भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

भारत-चीन संबंधों में हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के बीच भविष्य में संघर्ष की संभावना के बारे में चिंताओं की वृद्धि की है। ‘बिना युद्ध जीत’ (Winning Without Fighting) के सन ज़ू (Sun Tzu) के दर्शन के उपयोग पर प्रश्न उठाया गया है तो दूसरी ओर कई अन्य लोगों का अनुमान है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है।

- भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों को हाल के चीनी उकसावों से बढ़ावा मिला है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिये नामों का आवंटन, भारतीय मीडियाकर्मियों को वीजा देने से इनकार करना और युद्ध की तैयारी पर राष्ट्रपति के वक्तव्य आदि शामिल हैं। इन घटनाओं ने चीन के इरादों के बारे में चिंता उत्पन्न की है और भारत को किसी भी स्थिति के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है।

- इस संदर्भ में, भारत की रक्षा तैयारियों की संवीक्षा की जा रही है, जहाँ रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सशस्त्र बलों के तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत-चीन संघर्ष के प्रमुख कारण

- विवाद: भारत-चीन संबंध लगभग 75 वर्षों से संघर्ष और सहयोग के विभिन्न चक्रों से होकर गुज़रे हैं।

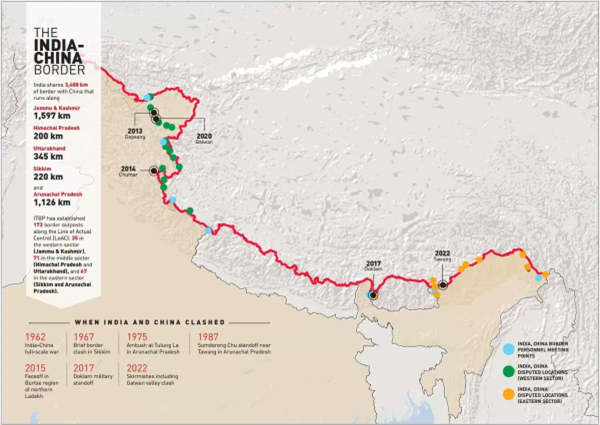

- हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटनाएँ वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखने को मिलीं।

- सीमा—वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) के दोनों ओर के पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकरावों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- स्पष्ट सीमांकन का अभाव: भारत और चीन के बीच की सीमा अपने पूरे भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है और कुछ हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई पारस्परिक सहमति भी नहीं है।

- LAC वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आया।

- भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों/क्षेत्रों में बाँटा गया है।

- पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख

- मध्य क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड

- पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम

- सोवियत संघ/रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित एक-दूसरे के मुख्य शत्रुओं के साथ साझेदारी ने उन्हें रणनीतिक भागीदार बनने और रणनीतिक मामलों पर सहयोग करने से अवरुद्ध रखा है।

- चीन और भारत के बीच बढ़ते शक्ति अंतराल (जहाँ चीन की जीडीपी भारत की तुलना में पाँच गुना अधिक है) ने भारत के लिये चीन के समक्ष झुकने का संकेत दिए बिना किसी भी सामंजस्य के निर्माण को कठिन बना दिया है।

- बुनियादी ढाँचे के निर्माण ने, विशेष रूप से तिब्बत में, एक ऐसी सुरक्षा दुविधा को जन्म दिया है जिसमें सैन्य संबंध एक ऐसे सर्पिल या पेंचदार स्थिति में चले जाते हैं जहाँ एक पक्ष या दोनों पक्ष युद्ध के लिये प्रेरित हो सकते हैं।

सीमा विवाद समाधान तंत्र क्या रहा है?

- सीमा शांति और अमन समझौता (Border Peace and Tranquility Agreement):

- इस पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें बल प्रयोग के त्याग, LAC की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था।

- LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता (The Agreement on Confidence Building Measures in the Military Field along the LAC):

- इस पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें LAC पर असहमति को हल करने के लिये गैर-आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्रों के आदान-प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई थी।

- सीमा रक्षा सहयोग समझौता (Border Defence Co-operation Agreement):

- इस पर वर्ष 2013 में देपसांग घाटी घटना के बाद हस्ताक्षर किये गए थे।

रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

- भारत-चीन के बीच किसी भी संघर्ष में भारतीय वायु सेना की निवारक और आक्रामक शक्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी।

- सरकार को सेना को तैयार स्थिति में रखने के लिये बिना समय गँवाए अत्याधुनिक पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार करना चाहिये।

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन की धीमी गति भारतीय वायुसेना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 40 LCA तेजस जेट की आपूर्ति में व्यापक देरी हुई है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

- 114 मल्टी-रोल लड़ाकू विमान परियोजना के माध्यम से घटती स्क्वाड्रन संख्या को तत्काल पूर्ण करने की आवश्यकता है।

- भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के लिये हार्डवेयर की खरीद के मामले में भी इसी तरह के अवलोकन किये गए।

- रक्षा मंत्रालय को तीसरे विमानवाहक पोत पाने पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिये, जिससे भारत की समुद्री क्षमताओं में वृद्धि होगी।

- समिति ने अनुशंसा की है कि भारत की प्रतिरोधी मुद्रा को बनाए रखने के लिये रक्षा क्षेत्र के लिये आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ाना चाहिये।

आगे की राह

- कूटनीतिक संलग्नता:

- किसी भी गलतफहमी या तनाव वृद्धि से बचने के लिये संचार के खुले चैनल बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

- रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना:

- भारत को अपनी रक्षा अधिग्रहण योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि वे केवल क्षमता रखने के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता के लिये तैयार हैं या नहीं।

- संभावित संघर्ष के लिये तैयार रहना:

- भारत को चीन के साथ संघर्ष की संभावना के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में चीनी राष्ट्रपति के हाल के वक्तव्य को देखते हुए।

- इस तैयारी में भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना शामिल होना चाहिये, विशेष रूप से भारतीय वायु सेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना में।

- रक्षा के लिये पर्याप्त धन आवंटित करना:

- रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि भारत के प्रतिरोधी रुख को बनाए रखने के लिये रक्षा क्षेत्र के लिये आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद का 3% होना चाहिये।

- भारत सरकार को इस अनुशंसा पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और विदेशों से आपातकालीन आयुध खरीद पर निर्भर रहने के बजाय रक्षा के लिये पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिये।

- शक्ति की स्थिति से बातचीत पर बल देना:

- भारत को ऐसी बातचीत की रणनीति अपनानी चाहिये जो समर्पण के बजाय अपनी क्षमता एवं शक्ति पर बल दे।

- इसमें सौदेबाजी के लिये शक्ति के साथ उपस्थित होना और यह स्पष्ट करना शामिल होगा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिये तैयार है।

- सीमा अवसंरचना विकास:

- सीमा पर अवसंरचना (जैसे सड़कें और पुल) का विकास दोनों देशों को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं और किसी भी गलतफहमी या संघर्ष की संभावना को कम कर सकते हैं।

- यह भी पढ़े………………..

- भारत के लिए डिजिटल हाईवे क्यों आवश्यक है?

- सौराष्ट्र-तमिल संगमम क्यों आवश्यक है?

- वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के कार्यों के तार्किक विस्तार के रूप में देखा जाता है,कैसे?

- बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी.. पारा 44 के पार, इससे पहले कब पड़ी थी इतनी गर्मी?