वैश्विक समुदाय के निर्माण में भारत और चीन के एकता की भूमिका का क्या तात्पर्य है?

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

चीन ने 21वीं सदी में मानवता के सामने आने वाली आम चुनौतियों एवं अवसरों को संबोधित करने के लिये एक व्हाइट पेपर/श्वेत पत्र “अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर: चाइनाज़ प्रपोज़ल्स एंड एक्शन्स” जारी किया।

- रूस-यूक्रेन संकट तथा पश्चिम एशिया के मुद्दों सहित वैश्विक समस्याओं के बीच विश्व का ध्यान चीन व भारत की ऐतिहासिक रूप से जुड़ी सभ्यताओं पर केंद्रित हो गया है। भविष्य के लिये उनके साझा दृष्टिकोण वैश्विक एकता की आशा प्रदान कर सकते हैं।

साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय हेतु मुख्य दृष्टिकोण बिंदु क्या हैं?

- आर्थिक वैश्वीकरण और समावेशिता: आर्थिक वैश्वीकरण का सही मार्ग निर्धारित करने तथा संयुक्त रूप से एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता है जो एकपक्षीयता, संरक्षणवाद और ज़ीरो-सम गेम्स(जिसमें एक व्यक्ति का लाभ दूसरे के नुकसान के बराबर होता है, इसलिये धन या लाभ में शुद्ध परिवर्तन शून्य होता है) के आयोजन को खारिज़ करते हुए विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

- शांति, सहयोग एवं विकास: शांति, विकास, सहयोग तथा विन-विन रिज़ल्ट्स को अपनाएँ, उपनिवेशवाद एवं आधिपत्य से दूर रहें, वैश्विक शांति और योगदान के लिये संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दें।

- साझा नियति का वैश्विक समुदाय: उभरती एवं स्थापित शक्तियों के बीच संघर्ष से बचने के लिये साझा नियति के एक वैश्विक समुदाय का निर्माण करें, जिसमें गहन वैश्विक साझेदारी के लिये आपसी सम्मान, समानता और लाभकारी सहयोग पर ज़ोर दिया जाए।

- वास्तविक बहुपक्षवाद और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली: गुट की राजनीति तथा एकपक्षीय सोच को खारिज़ करते हुए, एक निष्पक्ष, संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का समर्थन करें। वैश्विक मानदंडों एवं व्यवस्था के आधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखें और सच्चे बहुपक्षवाद को बढ़ावा दें।

- सामान्य मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना: लोकतंत्र का एकल मॉडल लागू किये बिना समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।

- विविधता के बीच एकता को अपनाएँ, प्रत्येक राष्ट्र द्वारा उसकी सामाजिक प्रणालियों और विकास के पथों को चुनने के अधिकार का सम्मान करें।

भारत और चीन साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय के निर्माण में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं?

- परिचय:

- चीन और भारत दो प्राचीन एशियाई सभ्यताएँ जो हज़ारों वर्षों से एक साथ रह रही हैं, मानव जाति के भविष्य तथा नियति पर समान विचार साझा करती हैं।

- उनके पास अपने प्राचीन ज्ञान और सभ्यतागत विरासत के साथ शेष विश्व के लिये एक उदाहरण स्थापित करने का उत्तरदायित्व, क्षमता एवं अवसर मौजूद है।

- चीनी लोगों द्वारा प्राचीन काल से ही “सार्वजनिक कल्याण के लिये निष्पक्षता एवं न्याय की दुनिया” के दृष्टिकोण को संजोया गया है।

- प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में “वसुधैव कुटुंबकम” का आदर्श वाक्य निहित है, जिसका हिंदी में अर्थ है “दुनिया एक परिवार है”।

- इसे सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम के रूप में भी प्रयोग किया गया था।

- प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में “वसुधैव कुटुंबकम” का आदर्श वाक्य निहित है, जिसका हिंदी में अर्थ है “दुनिया एक परिवार है”।

- इसके अतिरिक्त 1950 के दशक में भारत एवं चीन द्वारा संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हेतु पाँच सिद्धांत स्थापित किये गये:

- एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिये पारस्परिक सम्मान

- परस्पर अनाक्रामकता

- पारस्परिक अहस्तक्षेप

- समानता और पारस्परिक लाभ

- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

- भारत तथा चीन के मध्य सहयोग के क्षेत्र एवं मंच:

- आर्थिक सहयोग: भारत तथा चीन दोनों BRICS, SCO, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB), न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के सदस्य हैं।

- वे इन तंत्रों के माध्यम से अपने आर्थिक सहयोग में वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही एक खुली, समावेशी एवं संतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं जो विकासशील देशों की मांगों तथा हितों को भी प्रतिबिंबित करती है।

- दोनों देश अपने द्वि-पक्षीय व्यापार एवं निवेश का विस्तार भी कर सकते हैं तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था एवं नवाचार के सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं।

- सुरक्षा सहयोग: भारत एवं चीन दोनों निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CD) के सदस्य हैं।

- वे आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद से निपटने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं।

- सांस्कृतिक सहयोग: भारत तथा चीन दोनों समृद्ध एवं विविध संस्कृतियों वाली प्राचीन सभ्यताएँ हैं।

- दोनों देश नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाकर अपने सांस्कृतिक सहयोग एवं आपसी सीख में वृद्धि कर सकते हैं।

- वे शिक्षा, पर्यटन, खेल, युवा मामलों के साथ मीडिया के क्षेत्रों में भी अपने आदान-प्रदान एवं वार्ता में भी वृद्धि कर सकते हैं साथ ही दोनों के मध्य आपसी समझ और मित्रता को बढ़ावा दे सकते हैं।

- पर्यावरण सहयोग: भारत तथा चीन दोनों जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते एवं जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

- वे उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-विविधता संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर अपने पर्यावरणीय सहयोग के साथ समन्वय को भी बढ़ा सकते हैं।

- वे सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को लागू करने में एक दूसरे को समर्थन भी प्रदान कर सकते हैं।

- आर्थिक सहयोग: भारत तथा चीन दोनों BRICS, SCO, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB), न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के सदस्य हैं।

- भारत और चीन सहयोग के लाभ:

- आर्थिक विकास व व्यापार के अवसर:

- बाज़ार विस्तार: भारत तथा चीन दोनों देशों में विशाल उपभोक्ता बाज़ार मौजूद हैं। दोनों के बीच सहयोग से व्यापार के अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं तथा वस्तुओं व सेवाओं के लिये बाज़ारों का विस्तार हो सकता है।

- पूरक अर्थव्यवस्थाएँ: चीन की विनिर्माण शक्ति तथा आधारभूत अवसंरचना, भारत के सेवा क्षेत्र व कुशल कार्यबल के साथ एकीकृत होकर एक सहजीवी आर्थिक संबंध बना सकती है।

- इस सहयोग से दोनों देशों के मौजूदा अंतराल को कम किया जा सकता है तथा इनके परस्पर आर्थिक गतिविधियों से लाभान्वित होने की अपेक्षा है।

- तकनीकी प्रगति और नवाचार: प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा व कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है।

- संसाधनों तथा संबद्ध विशेषज्ञता को एकत्रित करने से अंतरिक्ष अन्वेषण, साइबर सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन शमन जैसे क्षेत्रों की प्रगति में तेज़ी आ सकती है।

- वैश्विक शासन एवं कूटनीति: वैश्विक मुद्दों पर एकजुट होकर दोनों देश अन्य वैश्विक शक्तियों की एकपक्षी कार्रवाइयों के प्रति संतुलन बनाने में कार्य कर सकते हैं तथा अधिक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं।

- भारत एवं चीन मिलकर व्यापार, सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को प्रभावित कर सकते हैं।

- एकजुट होकर कार्य करने से उनकी कूटनीतिक पहुँच बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से अधिक प्रभावी समाधान निकल सकते हैं।

- आर्थिक विकास व व्यापार के अवसर:

भारत-चीन सहयोग में चुनौतियाँ एवं बाधाएँ क्या हैं?

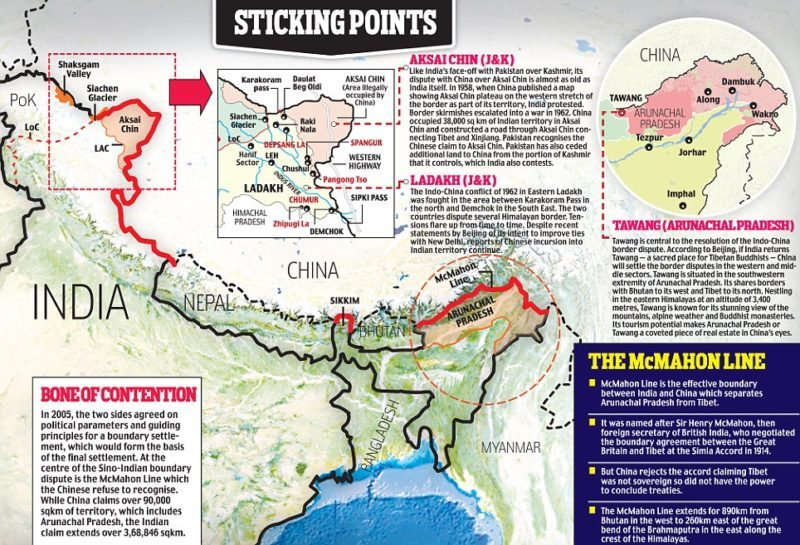

- सीमा विवाद: लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों, विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर, के परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य कभी-कभी सैन्य गतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है एवं सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाती हैं।

- इसके अतिरिक्त भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के हालिया दावे का भी विरोध करता है।

- संघर्षों का इतिहास तथा संदेहपूर्ण परिस्थितियाँ: दीर्घकालिक संघर्ष एवं वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के कारण दोनों देशों में अविश्वास बढ़ गया है। दोनों देश एक-दूसरे के इरादों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जिससे सहयोग के प्रयासों में बाधा आती है।

- UNSC में भारत के खिलाफ चीन द्वारा अपनी वीटो शक्ति के इस्तेमाल तथा पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों का होना तथा भारत द्वारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन न करना दोनों देशों के संबंधों को और जटिल बनाता है, जिससे भू-राजनीतिक तनाव तथा आपसी संदेह बढ़ जाता है।

- सामरिक प्रतिस्पर्धा तथा बाहरी दबाव: चीन तथा भारत के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एक वास्तविकता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्रीय हित एवं आकांक्षाएँ एकसमान नहीं हैं।

- रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बाह्य दबाव से भी प्रभावित होती है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगियों द्वारा, जो चीन के उदय को रोकना चाहते हैं।

- विभिन्न रणनीतिक हित: उनके रणनीतिक हित कभी-कभी टकराते हैं, विशेषकर दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में जहाँ दोनों देश अपना प्रभुत्त्व चाहते हैं।

- भारत के पडोसी देशों में चीन के निवेश को भारत के प्रभाव क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।

आगे की राह:

- संघर्ष समाधान तंत्र: विशेष रूप से सीमा विवादों और अन्य विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने के लिये मज़बूत संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित करना चाहिये, बातचीत एवं आपसी समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना चाहिये।

- अविश्वास को कम करने तथा सैन्य गतिविधियों एवं इरादों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये विश्वास-निर्माण उपायों को लागू करना।

- आर्थिक सहयोग: उन क्षेत्रों की पहचान करके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और सहयोग को प्रोत्साहित करना जहाँ दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। साझा समृद्धि को बढ़ावा देने वाले व्यापार, निवेश और संयुक्त उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करना।

- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिये सम्मान: एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिये पारस्परिक सम्मान की पुष्टि करना, जिससे क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा बनी रहे।

- कूटनीतिक विवेक और संवेदनशीलता: मौजूदा तनावों को बढ़ाए बिना ऐतिहासिक एवं भू-राजनीतिक जटिलताओं को स्वीकार करते हुए विवेक और संवेदनशीलता की भावना के साथ कूटनीति का संचालन करना।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिये प्रयास करना जो दोनों देशों और क्षेत्र की व्यापक भलाई के लिये अल्पकालिक मतभेदों को दूर करके शांति, स्थिरता एवं पारस्परिक समृद्धि को प्राथमिकता देता है।

- विश्वास स्थापित करना, आपसी समझ को बेहतर करना और मतभेदों पर आम हितों को बढ़ावा देना, भारत तथा चीन दोनों के लिये सकारात्मक राह तैयार करने की कुंजी है।

- यह भी पढ़े ……………

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्यों विस्तार किया गया है?

- भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या है ?

- मेरे लिए पहले देश, फिर पार्टी, अंत में मैं-लालकृष्ण आडवाणी

- रिवर रैचिंग प्रोग्राम के तहत नरहन घाट और देवी घाट पर डाले गये मछलियों के बच्चें